연미정

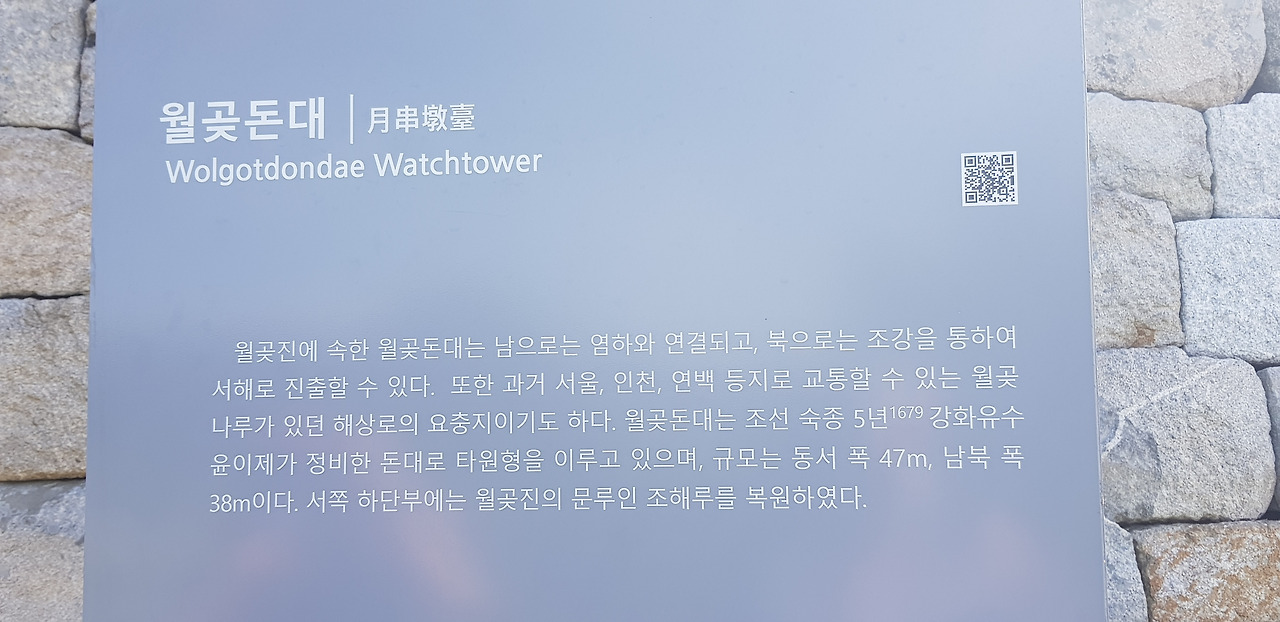

연미정이 있는 월곶돈대

눈앞에서 북한을 볼 수 있는 연미정

서울 종로에서 강화도까지 평일은 한 시간 반 정도 시간이 걸립니다. 10시에 출발해 열심히 달려 연미정에 도착한 시간은 11시 30분이었는데, 기대하고 도착한 연미정은 생각보다 작고 볼품없어 보였습니다.

어젯밤 분명 인터넷으로 검색하고 사진도 봤지만, 첫인상은 생각보다 작고 볼 게 없다는 것이었습니다. 그러나 연미정에 계신 해설사님의 설명을 듣고 돌아서는 발걸음은 왠지 묵직해졌습니다. 해설사님의 수많은 스토리를 들으니 연미정이 큰 의미로 다가왔고, 남과 북의 관계를 다시금 생각하게 하였고 평화통일인 성큼 다가온 것 같이 느껴졌습니다.

월곶돈대 내에 위치하고 있는 연미정은 1995년 인천광역시 유형문화재 24호로 지정된 정자로 강화8경 중 하나입니다.

옛날 서해에서 서울로 가는 배는 이 정자 아래에서 만조가 될때까지 기다렸다가 한강으로 올라갔다고 합니다. 썰물때는 물이 빠져 나가는 흐름이 눈에 보일 정도로 물살이 셉니다. 한강과 임진강이 합류하여 한 줄기는 서해로, 또 한 줄기는 강화해협으로 흐르는 모양이 마치 제비꼬리 같다하여 연미정이라 이름붙었습니다. 연미정에서 바다를 바라보면 바로 보이는 곳이 북한입니다. 도착한 시간은 썰물 때여서 수심이 깊지 않음이 눈으로 보일 정도였고 수심이 70cm까지 낮아지는 곳도 있다고 합니다. 밀물 때는 600cm가 넘어, 조수간만의 차가 매우 큽니다.

원래 이 일대가 민간인 통제구역이었으나, 2008년에 일반인에게 개방되었습니다. 연미정을 내려와 서쪽으로 향하면 바로 통제초소가 있고, 여기에서부터는 방문증을 발급받아야 출입이 가능합니다.

옛날에는 서해로부터 서울로 가는 배가 이 정자 밑에 닿을 내려 조류를 기다려 한강으로 들어갔다고 하며, 서해에서 생산된 해산물과 특산물 등을 한양으로 운반하는 배들이 만조를 기다리는 장소가 되다보니 객주집이 성행했다고 합니다.

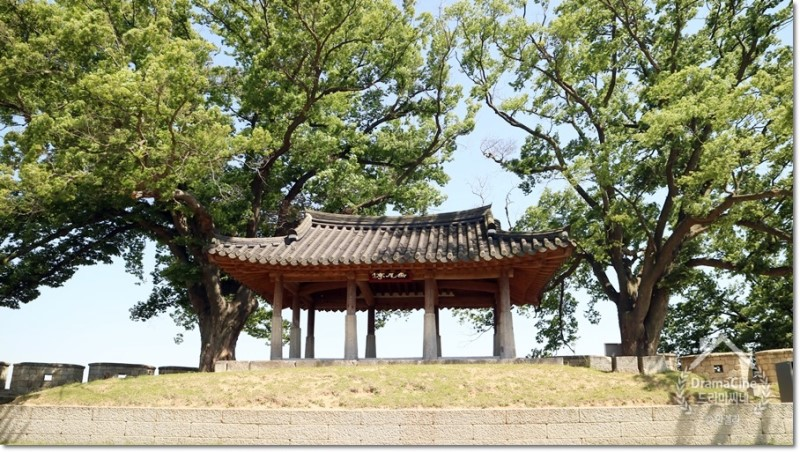

연미정 정자의 모습과 링링으로 부서진 느티나무

정자는 고려시대에 지어져 고려 고종이 사립교육기관인 구재(九齋)학당의 학생들을 모아 놓고 공부하게 했다는 기록이 있습니다.

연미정 올라오는 초입에 황형 집터라는 사택비가 세워져 있는데, 이는 30여년간 남서국경을 침략해 오는 왜군과 여진족을 정벌하며 나라를 지키고 공조판서 지내다 낙향하여 거쳐하던 황형의 집터로 62세로 서거하자, 조선 중종이 크게 슬퍼하며 장무공이란 시호와 함께 이곳 연미정 전지역과 많은 전답, 3만여 평에 이르는 산을 하사했다고 합니다. 다. 현재도 황씨문중의 소유로 되어 있어 매년 배향하며 관리하고 있다고 합니다. 연미정 홍예문 앞에 심어진 대나무는 문무를 겸비한 황형이 대마도를 정벌하고 회군할 때 직접 가져와 심은 대나무라고 합니다.

연미정 구조는 팔작지붕 겹처마로 10개의 기둥을 돌기둥 위에 얹은 민도리집입니다.

연미정의 느티나무를 심은 것도 황형입니다. 연미정을 가운데 두고 500년 된 아름드리 느티나무 두 그루가 사이좋게 서 있었다는 사진을 인터넷으로는 볼 수 있지만, 지금은 한 그루만 남아 있습니다. 2019년 태풍 링링이 왔을 때 한 그루가 넘어져 지금은 그루터기만 남아 있습니다. 이 스러진 느티나무로 전통가구인 강화반닫이를 2개 만들어 강화역사박물관과 강화소창체험관에 전시하고 있습니다.

1627년(인조5년) 정묘호란이 일어났을 때 인조가 청과 굴욕적인 강화조약을 체결한 곳이 바로 이 곳 연미정입니다.

평화통일을 품은 유도(留島)

연미정에서 북동쪽으로 자그마한 섬이 하나 보입니다. 이 섬의 이름은 유도(留島)이고 무인도입니다. 예전에 육지로 한양으로 오가던 배들이 이 섬에 잠시 머물렀다 해서 머무를 류를 한자로 씁니다. 1996년 홍수가 났을 때 소 한 마리가 떠내려와 유도에 머물렀는데, 소가 다리를 다친 모습이 보여, 남북 공동 경계지역이라 UN과 상의하여 소를 구출하고 이 소에게 '평화의 소'라는 이름을 붙여주었습니다. 제주도 우도의 암소를 통일 소라 이름 붙이고 결혼시켜, 평화통일 송아지 7마리를 낳았는데 현재 제주도 우도에 있고 막내 새끼 한 마리가 김포에 있다고 합니다.

해병대들은 이 섬을 뱀섬이라 부르는데, 장마 때 뱀이 많이 떠내려와서 뱀 섬이라 부르고, 뱀은 학의 알을 먹고 학은 뱀을 잡아먹으러 많이 와서 학섬이라고도 합니다.

지난해 2020년 배수로 월북 뉴스가 있었습니다. 북한에서 월남자가 다시 월북했다는 보도를 내보내자, 그제야 조사에 착수해 CCTV에 찍힌 탈북민인 20대 초반의 남성이 배수구를 통해 유도까지 헤엄쳐서 월북했다는 것을 안 것입니다. CCTV에 찍혔음에도 군 당국은 뒤늦게야 사실을 알게 되어 허술한 경계에 크게 질타당했었습니다.

강화도에는 5진7보54돈대가 있습니다. 이 중 돈대는 돌을 쌓아올려서 돈대라고 하고, 돈대 아래쪽에는 탱자나무를 심어 놓아 자연 울타리가 되게 하였습니다. 여장에는 보통 구멍이 3개 있습니다. 가까운 곳을 경비하는 곳이 근총안, 먼 곳을 경비하면 원총안이라 부릅니다. 성이 여장으로 이어진 것은, 성을 여장으로 나누지 않고 하나로 쭉 이어지게 만들면, 성의 한 곳이 무너졌을 때 성 전체가 와르르 무너질 수 있기 때문입니다. 연미정을 둘러싼 이곳은 월곶돈대입니다.

한강하구 공동이용 수역

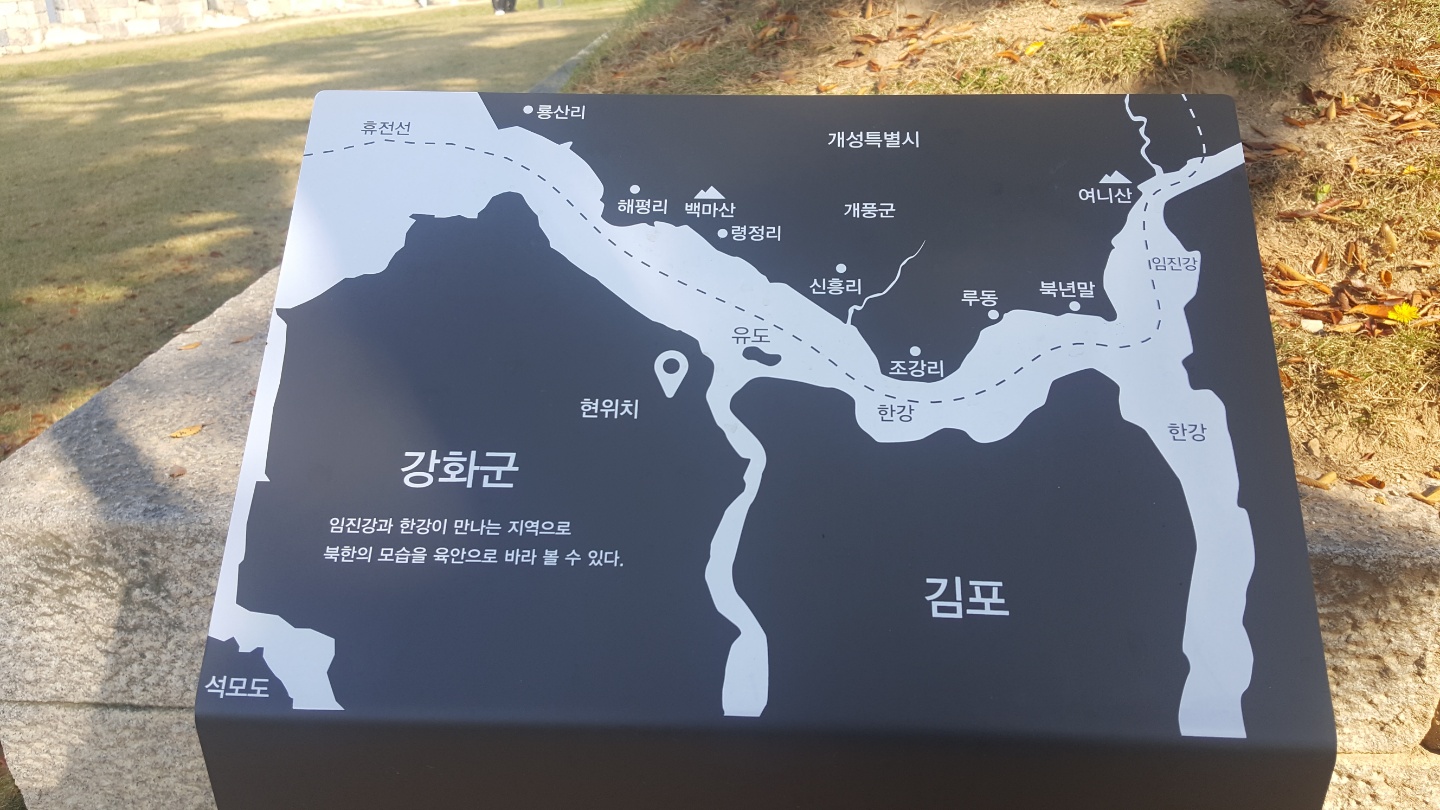

강원도 고성에서부터 경기도 파중에 이르기까지 한반도의 동서를 가로지르는 248km 길이의 비무장지대가 끝나면 서해쪽으로 물길따라 한강하구 중립수역이 이어집니다.

파주시 탄현면 만우리 임진강에서 한강, 황해도 예성강이 만나 강화군 서도면 말도리까지 67km에 이르는 한강하구는 육상 비무장지대와 다르게 군사분계선이 존재하지 않습니다.

1953년 정전협정 제1조 5항 "한나강하구의 수역은 민간선박의 항해에 이를 개방하고 쌍방의 육지에 배를 댈 수 있다."는 원칙을 담고 있으나 한강하구의 강변에는 포구가 사라진 자리에 군사진지가 구축되어 있고, 주변의 마을은 민간인 통제구역으로 포함되어 있습니다. 1990년 홍수피해로 인해 제방이 유실된 한강하류와 임진강변의 복구를 위해 남측의 민간 준설선이 통과한 것이 47년만의 첫 사례로 기록되어 있숩니다.

남북한은 2018년 9월 19일 군사분야 합의서에서 한강하구를 공동이용수역으로 설정하고 선박항행을 위한 공동 수로 조사 및 해도 작성까지 끝마쳤지만 북미 관계로 인해 논의가 중단된 상태입니다.

연미정에서 바라보는 한강하구 공동이용 수역

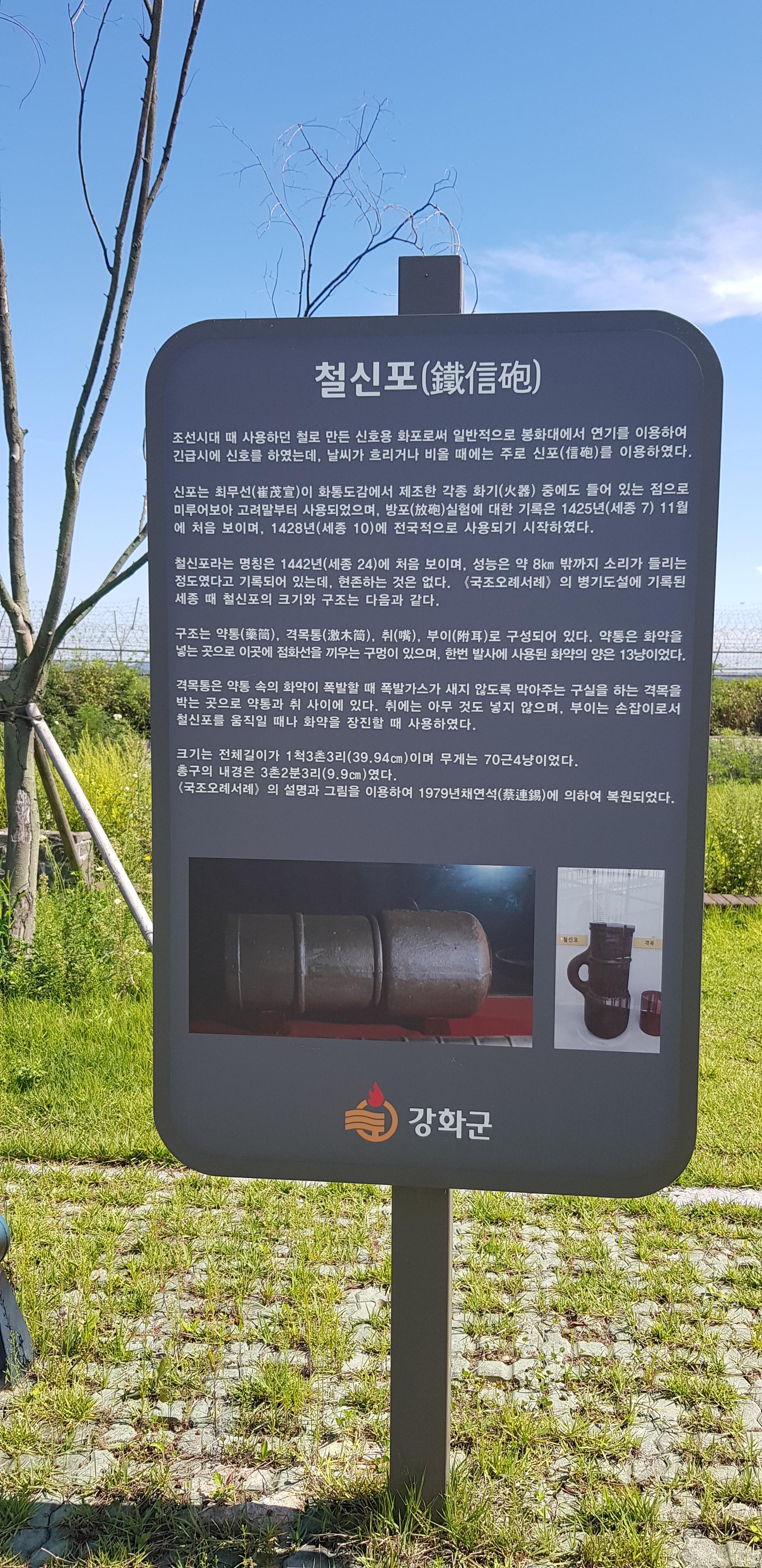

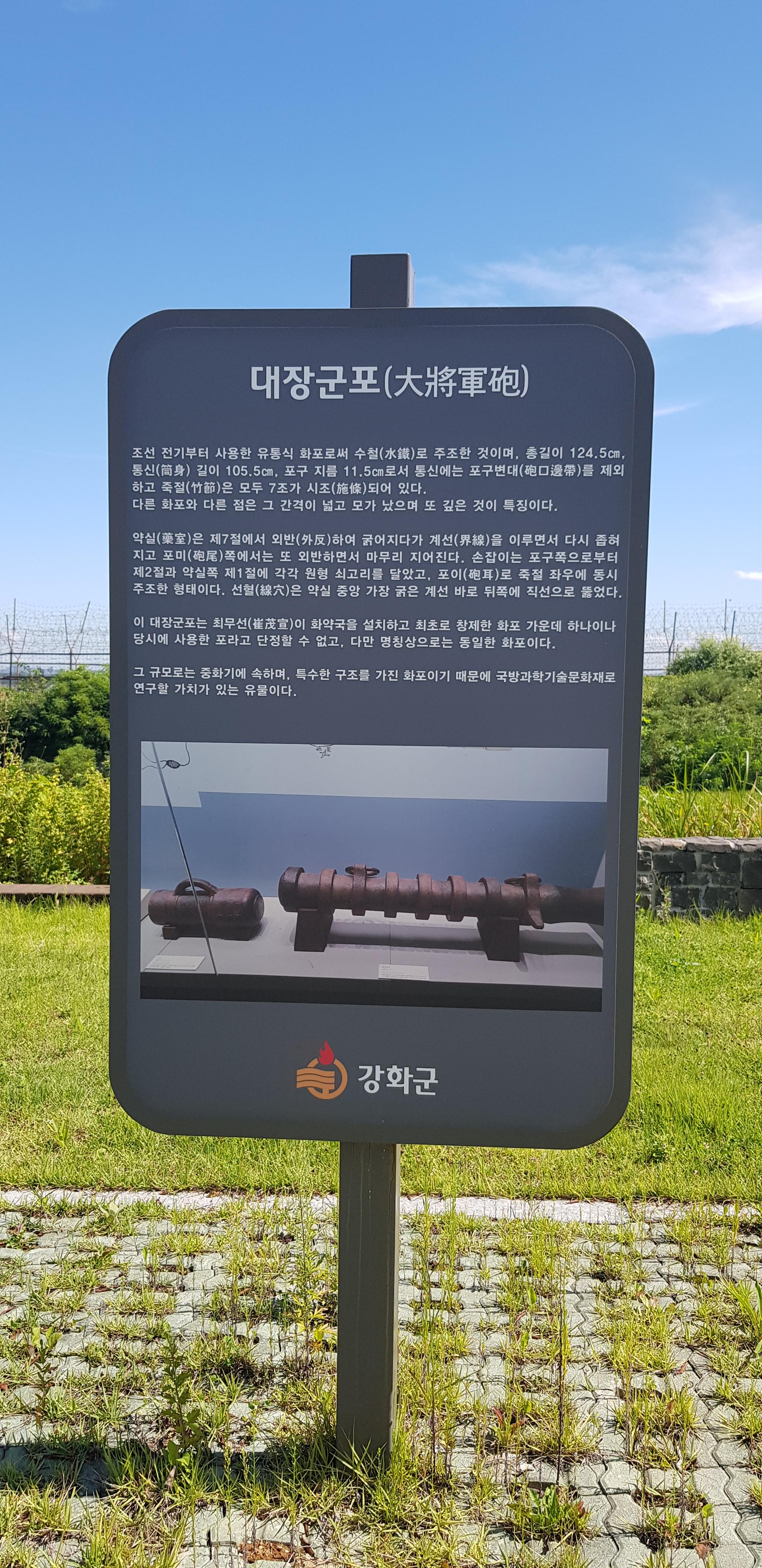

연미정 주차장 옆에 마련된 모형 포

한반도의 맨하튼, 나들섬 프로젝트

이명박 전대통령이 대선 공약 중 하나로 강화도 북쪽 중립 해역에 인공섬을 만들어 남북경협을 이루겠다고 했었습니다. 이곳은 한강과 임진강, 예성강이 서해로 이어지는 곳으로 토사가 계속 쌓여, 이곳을 준설해서 인공섬을 만드는 것은 기술이 뛰어난 우리나라에서 가능한 일이기는 하지만, 행여라도 홍수가 났을 때 물길을 막은 인공섬으로 인해 많은 수량이 인근 평야나 저지대로 유입될 가능성이 제기되었습니다. 유독 물과 관련된 프로젝트에 강한 이명박 대통령인데, 나들섬 프로젝트는 구상단계에서 일단락되었지만, 개인적으로는 북한과 함께 소통할 수 있는 프로젝트들은 계속 기획하고 만들어 나가서 다른 여러가지 방식으로 다시 교류의 물꼬를 텄으면 좋겠습니다.

통일을 대비하는 섬

강화도는 북한, 특히 개성과 가까워 교류에 유리합니다. 북한과 합의가 이루어지면 비무장지대 지역인 조강(한강과 임진강의 하류)지역에 배가 다닐 수 있습니다. 그렇게되면 한강의 뱃길이 복원되고, 그 뱃길을 이용해 북한과 교류를 할 수 있습니다. 현재 남북 상황이 어려워 꿈같은 이야기이지만, 남북관게가 정상화되고 남북교류에 대한 국민의 염원이 높을 때 강화도는 다시 역사의 무대로 등장할 것입니다.

'전국 방방곡곡' 카테고리의 다른 글

| 파주 가볼만한 곳 여유로운 당일치기 - 파주 보광사와 마장호수 (0) | 2025.04.06 |

|---|---|

| 강화평화전망대 (1) | 2025.04.05 |

| 답사 일번지! 지붕없는 박물관! 강화도의 역사와 지리 이야기 (3) | 2025.04.05 |

| 강화도 고려천도공원 (1) | 2025.04.05 |

| 부여로 떠나는 당일여행(첫코스 공주 무령왕릉) -4월 (0) | 2025.03.20 |